Un federalismo popolare: come salvare la democrazia di Ettore Perrella

Riassumo in queste brevi pagine alcuni spunti di riflessione, che sembrano attualissimi, e

addirittura basati sulle cronache, ma che derivano tutti da una storia molto lunga. Spero che

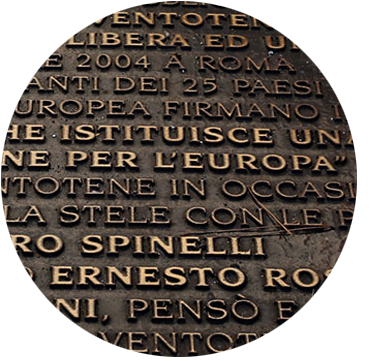

possano risultare utili, per iniziare a far diventare una buona volta popolare la proposta, fatta più di ottant’anni fa, nel Manifesto di Ventotene, di creare una federazione europea, come strumento indispensabile per il mantenimento della pace, nel nostro continente, ma non solo.

Una manifestazione

A Roma, il 15 marzo 2025, si è svolta quella che è forse la prima manifestazione popolare in

sostegno del federalismo europeo. Alcune migliaia di persone si sono riunite per reclamare che il nostro continente smetta d’essere un vaso di coccio posto fra vasi di ferro, diventando finalmente unitario.

Ottant’anni di federalismo

Il federalismo europeo nacque nel 1941, durante la Seconda guerra mondiale, con il Manifesto di Ventotene, scritto da tre antifascisti, che erano stati confinati in quell’isola.

Un primo tentativo di realizzare una federazione fu compiuto nel 1950 – vale a dire

settantacinque anni fa – con la proposta di realizzare la CED, Comunità Europea di Difesa. Questa proposta fu purtroppo respinta nel 1954 dal Parlamento francese, forse perché la Francia pensava ancora di poter essere una grande potenza, cosa che smise di credere – ma mai del tutto – solo due anni dopo, in seguito alla crisi di Suez.

Invece della CED, fu creata la NATO: un’alleanza militare fra gli Stati Uniti ed i paesi

dell’Europa occidentale, con lo scopo di contrastare le politiche dell’Unione Sovietica, che

dominava sull’Europa orientale.

I due “blocchi”, come allora si diceva, confinavano a Berlino, divisa in due da un muro, che

sarebbe stato abbattuto solo nel 1989. Era la situazione della “guerra fredda”, che tuttavia

paradossalmente permise, in Europa, che non ci fossero più guerre (anche se ci furono in Corea e in Vietnam).

Intanto l’idea federalista continuava ad essere sviluppata, ma solo sul piano economico, fra sei paesi europei. La Francia, la Germania occidentale, l’Italia, il Belgio, l’Olanda e il Lussemburgo presero alcuni accordi, grazie ai quali si creò gradualmente prima il Mercato Comune Europeo, poi l’Unione Europea (UE).

Quando, vent’anni fa, fu creata una moneta comune ai paesi aderenti all’UE, l’euro, sembrò che questa Unione incominciasse a diventare una federazione. Ma questo non accadde, perché i paesi aderenti (che ora sono ventisette), pur avendo una bandiera ed un parlamento comuni, non hanno un governo e nemmeno un esercito comuni. Quindi non sono una federazione, ma continuano ad essere ventisette stati, che, nell’UE, prendono le decisioni solo all’unanimità. Ed è chiaro che in questo modo non funzionerebbe nemmeno un condominio.

Le insufficienze dell’Unione Europea

Che la mancanza di un’organizzazione federale sia da tempo una debolezza dei paesi europei è chiaro fin da quando le relazioni fra la Serbia e la Bosnia portarono ad una guerra civile sanguinosa a due passi da casa nostra. Che fecero i paesi dell’Unione Europea? Niente. Lasciarono che i serbi e i bosniaci si ammazzassero.

Se l’UE avesse avuto un esercito, sarebbe stato semplicissimo occupare la Jugoslavia, per

impedire il massacro, e premere perché i singoli Stati di quella che era stata la Jugoslavia aderissero all’Unione. Invece, vent’anni dopo, solo la Slovenia e la Croazia lo hanno fatto, e gli altri restano ancora in una situazione indefinita. Ma la crisi della politica europea è stata ancora più grave quando la Russia di Putin ha attaccato l’Ucraina. Per la prima volta, dopo il 1945, una vera e propria guerra si verificava in Europa. L’Unione Europea ha finanziato e sostenuto l’Ucraina, ma senza intervenire direttamente nella guerra. Del resto, esattamente come hanno fatto la NATO e gli Stati Uniti.

In altri termini, posti dinanzi al problema se l’Ucraina fosse da considerare come uno Stato

europeo, i paesi della NATO non hanno risposto di sì, perché in questo caso avrebbero dovuto dichiarare guerra alla Russia, ma nemmeno di no. L’effetto di questa soluzione di compromesso è stato di consentire che gli Ucraini combattessero con la Russia (del resto senza nessuna concreta prospettiva di vittoria), in una guerra che dura ancora.

Da un Presidente degli Stati Uniti all’altro

Da pochi mesi è stato rieletto Presidente degli USA Donald Trump, che si era già segnalato per il suo scarso rispetto per i principi della democrazia, come fu evidente quando egli non riconobbe i risultati dell’elezione di Biden, e non mosse un dito per impedire che una massa di scalmanati attaccassero il Campidoglio. Fu davvero una specie di marcia su Roma, in versione americana.

Gli scalmanati, durante la presidenza di Biden, erano stati giustamente condannati. E che cosa ha fatto Trump, quando è stato rieletto? Li ha graziati subito tutti. Insomma, se ne è fregato delle sentenze ed ha utilizzato i propri poteri per saltare la di sopra dei tribunali.

Nel frattempo, in poche settimane, si è proposto di pacificare le relazioni fra la Russia e

l’Ucraina, e fra Israele e Gaza. Ed ha affermato di voler imporre pesanti dazi su tutte le merci

straniere (quindi anche europee) che vengono importate negli Stati Uniti.

Ciò significa che Trump sta seguendo una linea di governo isolazionista, che negli Stati Uniti

non si manifestava più dagli anni Venti e Trenta del secolo scorso.

Infine, ha sostenuto che la Groenlandia – un’isola che dopo tutto, anche se non fa parte

dell’Unione Europea, è ancora garantita dalla Danimarca, che invece ne fa parte – diventerà

americana, con le buone o con le cattive.

E, quanto all’Ucraina, ha iniziato delle trattative con la Russia, senza nemmeno interpellare i

paesi europei, che pure fanno parte della NATO.

La NATO e l’UE

La NATO sorse, come ricordavo poco fa, quando fu abbandonato il progetto della difesa

comune dei paesi europei. La differenza fra la CED e la NATO è semplicemente questa: la prima sarebbe stata una difesa comune europea, la seconda è sempre stata una difesa comune dei paesi europei e degli Stati Uniti. Il che vuol dire che nella NATO c’è un “socio di maggioranza”: una potenza che ha trecentocinquanta milioni di abitanti ed un esercito enorme, dotato di armamenti atomici.

Del resto gli Stati Uniti non hanno realmente favorito l’unificazione federale degli Stati europei, per il semplice motivo che una federazione sarebbe una potenza più o meno paragonabile a quella degli Stati Uniti stessi. Il vecchio motto latino divide et impera, come si vede, continua ad essere applicato anche oggi.

Invece al “socio di maggioranza” della NATO andava benissimo che i piccoli paesi europei

collaborassero solo nel campo dell’economia, rimanendo sguarniti sul piano militare, e quindi risparmiando molto denaro, che avrebbero dovuto impiegare per aggiornare gli armamenti e finanziare i propri eserciti.

È sicuramente vero che gli Stati europei hanno messo in conto agli Stati Uniti una parte delle spese della propria difesa. Ma è vero anche che gli Stati Uniti hanno tratto da questo, per lunghi decenni, il loro primato nella politica internazionale. Segnalo che i paesi europei hanno, naturalmente, degli eserciti, ma ne hanno ventisette, che non sono coordinati. Ora l’UE si propone di spendere ottocento miliardi per rinnovare questi ventisette eserciti. Non sarebbe più utile spenderli per crearne uno solo, comune all’intera Unione? Ma, per fare questo, occorrerebbe, prima, che l’UE divenisse una federazione, guidata da un governo.

Del resto, solo due paesi europei hanno delle armi atomiche (la Gran Bretagna, che è uscita

dall’UE, e la Francia), ma ne hanno così poche che queste loro armi non fanno nessun effetto di deterrenza sulla Russia, che invece ha mantenuto ed aggiornato tutto il proprio apparato militare, facendosi inoltre consegnare dall’Ucraina le armi atomiche che erano situate in quella regione, quando era divenuta uno Stato indipendente.

La situazione, in breve, è questa: cinquecento milioni di europei devono ricorrere a

trecentocinquanta milioni di americani per difendersi da centoquaranta milioni di Russi…

Perché il populismo non è mai stato popolare

Ma ritorniamo a Trump, e al suo poco rispetto per i criteri della democrazia.

Ricordiamo che la Russia, nonostante la fine del monopartitismo sovietico, non è mai diventata realmente un paese democratico, tanto che Putin si fa rieleggere Presidente da non so quante volte.

Gli Stati europei restano democratici, anche se in essi, da vent’anni a questa parte, si affermano delle posizioni populiste che vanno poco d’accordo con lo spirito costituzionale delle democrazie, e questo ha portato talvolta – è soprattutto il caso dell’Ungheria – a trasformare le democrazie in “democrature” (in dittature solo in apparenza democratiche).

Ora, “popolare” e “populista” non significano affatto la stessa cosa.

La Costituzione italiana, all’articolo 1, afferma che la sovranità è del popolo, che la esercita delle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione stessa.

La Costituzione italiana fu approvata sia dai partiti di sinistra (comunisti e socialisti), sia dai

partiti di centrodestra (come la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale ecc.). I partiti allora si distinguevano perché avevano posizioni ideali – prima che ideologiche – diverse: i comunisti e i socialisti si riferivano alla tradizione marxista, i democristiani alla tradizione cattolica, come i liberali s’ispiravano al liberalismo ottocentesco e novecentesco.

Nel 1992 iniziò in Italia l’inchiesta denominata “mani pulite”, la quale provocò il crollo dei

partiti della “prima Repubblica”, soprattutto della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista.

Questa inchiesta fu possibile perché da poco in Russia in regime comunista era finito, e ciò

costrinse il Partito Comunista Italiano a trasformarsi, finendo per includere la vecchia sinistra della Democrazia Cristiana, diventando l’attuale Partito Democratico.

E fu allora che il populismo – incarnato dall’immediata discesa in campo di Silvio Berlusconi – iniziò a determinare la politica italiana (nella quale oggi intervengono più partiti che possiamo considerare populisti, come il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la Lega).

I partiti populisti sembrano popolari, ma non lo sono, nemmeno quando raccolgono milioni di voti. Non lo sono perché sono sempre guidati da un leader carismatico (per esempio Silvio Berlusconi, Umberto Bossi, Beppe Grillo, Giorgia Meloni), che si fa seguire da grandi masse, senza mai chiarire quali sono i fondamenti politici delle proprie scelte. In Italia, il fatto che quasi la metà degli elettori non vada più nemmeno a votare dimostra che quasi nessuno dei partiti populisti è davvero popolare.

Negli Stati Uniti, che sono sempre stati il modello di tutte le democrazie occidentali, Donald

Trump è forse stato il primo populista ad avere avuto uno schiacciante successo elettorale, ed il fatto che se ne freghi dei criteri della democrazia – vale a dire prima di tutto della separazione dei poteri (la legiferazione, il governo e la giustizia) – dimostra che anche il suo grande paese, che è stato per secoli un modello di tutte le democrazie, potrebbe diventare una democratura.

Non dimentichiamo che un secolo fa anche il fascismo, in Italia, ed il nazismo, in Germania,

come il franchismo in Spagna ed il peronismo in Argentina, furono, all’inizio, dei movimenti

populisti, che ben presto degenerarono nelle peggiori delle dittature. Che succederebbe, in Europa, se le destre populiste divenissero delle maggioranze, com’è avvenuto in Italia, anche in Francia ed in Germania? Sicuramente la democrazia liberale sarebbe finita in tutto l’Occidente, e con essa sarebbe chiusa per sempre anche la prospettiva federalista europea, perché l’Unione Europea non diventerebbe mai una federazione.

Difficoltà della democrazia

Ora, perché tanto spesso delle maggioranze si allontanano dal rispetto dei principi della

democrazia, per aderire e delle forme di populismo?

Dare una risposta a questa domanda è molto facile. La democrazia, essendo fondata sulla

separazione dei poteri, è, fra tutte le forme di governo, la più difficile da realizzare. Essa richiede in effetti un complesso equilibrio fra poteri distinti, e degenera facilmente quando uno di questi poteri cerca di prevalere sugli altri.

Un’altra difficoltà è che la democrazia, essendo fondata sul presupposto che il popolo stesso è sovrano, richiede che il popolo, raffigurato dalla maggioranza dei votanti, abbia una qualche competenza politica.

Questo equilibrio era stato trovato, con molte difficoltà, in Italia, nella “prima Repubblica”,

perché il Partito Comunista aveva una vasta base popolare, nelle sue sezioni, diffuse e molto attive in tutto il territorio, mentre la Chiesa suppliva, con il proprio intervento pastorale, a guidare le decisioni di vaste maggioranze di votanti. Ma tutto ciò è finito già negli anni Novanta del secolo scorso.

Gli eserciti, pro e contra: ragioni di un’urgenza

Oggi, per la prima volta, succede che i paesi europei, uniti nelle fragili strutture di cooperazione economica dell’UE, private d’improvviso delle garanzie che gli Stati Uniti avevano fornito per ottant’anni sul piano militare, si sono trovati sguarniti nella difesa ed impotenti nel gioco complesso della politica mondiale.

Mentre Trump sta imponendo anche all’Europa dei dazi che minacciano gravemente l’economia, gli Stati europei si sono trovati nella necessità di destinare il 4% del proprio PIL (prodotto interno lordo) alla difesa. Alcuni di essi, come la Germania e la Polonia, si propongono già di superare questa percentuale.

Come ricordavo prima, Ursula von der Leyen, Presidente del Consiglio dell’UE, ha proposto

all’Unione d’investire nei prossimi anni ottocento miliardi in armamenti. Spendere tanto nella difesa rischia di diminuire gl’intervento degli Stati in campi pure essenziali come le pensioni, la sanità e le scuole. Che equilibrio dovranno allora trovare i paesi europei, posti dinanzi all’urgenza di continuare a garantire i diritti dei cittadini da una parte, e d’iniziare a difendersi autonomamente dall’altra?

Per un verso gli Stati europei non possono ridurre le spese destinate ad assicurare il benessere della popolazione, per un altro non possono rinunciare a difendersi. In seguito alla rielezione di Trump, dare una soluzione a questo dilemma è diventato, d’improvviso, urgentissimo.

Dal welfare al neoliberismo

L’economia sia degli Stati Uniti, sia dei paesi europei, dopo la fine della Seconda guerra

mondiale, fu guidata per trent’anni (i così detti “trenta gloriosi”) dalla preminenza del welfare sugli interessi del capitale: in altri termini, gli Stati limitavano i guadagni dei capitalisti al fine di promuovere il benessere della popolazione, per esempio promuovendo le scuole e le università, assicurando le pensioni ed – in Europa – l’assistenza sanitaria, in gran parte gratuita. Inoltre la tassazione era pesantemente progressiva, e quindi i ricchi pagavano tasse molto più alte di quelle che versavano i più poveri. Tutto ciò aveva consentito un miglioramento mai visto del benessere medio della popolazione. L’inconveniente delle politiche di welfare era però che incentivavano la svalutazione: il crescente benessere faceva aumentare le spese dei cittadini, il crescere delle spese e quindi dei prezzi provocava nuove richieste salariali, che a loro volta facevano alzare i prezzi dei beni di consumo.

Negli anni Ottanta, i governi di Reagan, negli Stati Uniti, e di Margaret Thatcher, in Gran

Bretagna, posero fine alla salvaguardia del welfare, al fine di far diminuire la svalutazione. E

naturalmente la svalutazione diminuisce, quando i singoli hanno meno denaro da spendere.

In seguito alle scelte neoliberiste degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, seguiti dagli altri Stati occidentali, la svalutazione diminuì, perché diminuì anche il benessere medio degli abitanti. Invece i grandi capitali, tassati meno pesantemente, fino ad essere resi liberi di circolare liberamente ovunque nel pianeta, iniziarono ad accumulare profitti vertiginosi, con il risultato che molte imprese finirono per rifugiarsi nei “paradisi fiscali”, nei quali in pratica le rendite non venivano affatto tassate.

Ciò provocò un concentrarsi della ricchezza nelle mani di pochi, tanto che attualmente l’1% della popolazione del pianeta controlla la metà della ricchezza complessiva (una simile concentrazione della ricchezza non c’era più stata, in Occidente, dall’inizio della Prima guerra mondiale).

In questo modo il divario fra i pochi ricchi e i molti poveri aumentò vertiginosamente, e le classi medie, che erano state favorite ed allargate nei “trenta gloriosi”, continuarono ad impoverirsi.

Intanto l’affluire nei paesi occidentali di milioni d’immigrati, provenienti dall’America latina,

dall’Africa e dall’Asia, provocò dei notevoli problemi anche sociali, per le notevoli differenze sia economiche sia culturali che c’erano fra i “nativi” ed i nuovi immigrati.

Dalla formazione all’informazione

Negli ultimi decenni, i progressi dell’informatica, la diffusione dei computer e la creazione d’una rete web che consente scambi immediati di comunicazioni, in tutto il pianeta, hanno completamente modificato le comunicazioni, offrendo al capitale la possibilità di muoversi liberamente ovunque, senza alcun limite geografico, politico o giuridico. In un certo senso, è come se la Terra intera si fosse integrata in un unico enorme circuito finanziario. A questo processo è stato dato il nome di globalizzazione.

Ma i progressi della scienza e della tecnologia producono sempre al tempo stesso effetti contrari: nuovi successi tecnologici, ma anche nuovi e gravissimi problemi culturali e sociali. In particolare, si è creduto che la creazione della rete informatica confermasse che la scienza quantitativa e la teoria dell’informazione consentissero di risolvere tutti i problemi dell’umanità. S’ignorava così che un conto è l’informazione, sempre quantificabile in bit, secondo calcoli precisi, e un altro è la formazione, che richiede invece l’acquisizione non quantificabile d’esperienze dirette e l’assunzione dei rischi, anche etici, che comporta necessariamente ogni scelta vitale.

Inoltre, nella rete si ha la possibilità d’introdurre e far circolare liberamente non solo

degl’investimenti finanziari, ma anche delle informazioni, la cui verità non è mai garantita. In

effetti, dal punto di vista dell’informazione, una notizia falsa in nulla si distingue da una notizia vera, perché entrambe sono calcolabili in bit nello stesso modo. Ciò ha comportato una massificazione del sapere, ridotto all’informazione, che non è più possibile mettere alla prova di nessuna esperienza. La cultura si riduce a piatta competenza. E la maggioranza della popolazione, anche se è diventata più istruita, è anche diventata più ignorante.

Inoltre, la creazione della cosiddetta intelligenza artificiale, ha fatto sì che chiunque sia in grado di manovrare gli strumenti informatici riesca a far sembrare vere le notizie più false e fantasiose.

In questo modo, le differenze culturali tendono a venire negate, oppure a venire esaltate

ideologicamente (come avveniva nel terrorismo religioso). E la cultura, ridotta a vuota chiacchera, continua a svuotarsi, rimanendo priva d’ogni aggancio con l’eticità. I partiti, ridotti al gioco al massacro dell’informazione, hanno finito per perdere ogni riferimento ideale, e questo contribuisce al successo del populismo più becero, accentuando il distacco delle masse dalla politica e dalle complessità della dialettica democratica. È anche per questo che molti giungono alla conclusione ch’è meglio affidarsi ad un padrone, piuttosto che inoltrarsi nelle sabbie mobili della partecipazione politica.

A che dovrebbe servire una federazione europea?

In questa lunga serie di problemi estremamente gravi e complessi, a che cosa potrebbe servire che i paesi europei, dopo ottant’anni di rinvii, giungano finalmente a formare una federazione, dotata d’un unico governo, di un’unica costituzione e d’un solo esercito? Prima di tutto questo consentirebbe di difendere i principi etici, civili e politici della democrazia, non solo continuando ad applicarli, ma anche rendendo il nostro continente capace di svolgere un ruolo determinante nell’ambito della politica globale.

Per promuovere una federazione europea, occorrerebbe, prima di tutto, continuare ad attenersi ai principi democratici della separazione dei poteri, e tentare di porre un limite allo strapotere dei grandi capitali, difendendo gl’interessi della popolazione (nonostante le spese militari). In fondo, come dimostra la piccola Federazione Svizzera, avere un forte esercito è necessario proprio a rimanere in pace.

Del resto, da quanto abbiamo detto prima, risulta che le “democrature”, incentivate dai regimi politici di destra, non fanno affatto gl’interessi del popolo (nonostante ogni populismo di facciata), ma favoriscono solo i previlegi dei già privilegiati. Ed è del tutto evidente che nulla garantisce, nei singoli paesi europei, che le destre non trasformino le nostre democrazie in semplici facciate di cartone. Se le destre populiste continuassero a trionfare anche in Europa, saremmo dinanzi alla fine non solo della nostra tradizione culturale, ma anche della democrazia.

Di conseguenza, la politica europea dovrebbe di nuovo essere guidata da ideali evidenti e capaci d’imporsi alla popolazione, al di sopra del bla bla della propaganda.

Ora, è possibile tutto ciò, o la nostra è solo un’invenzione fantapolitica?

Io penso che un popolo europeo esista ancora, e potrebbe mobilitarsi in un’impresa comune, se fosse chiaro a tutti che la posta, in quest’impresa, non sono soltanto i piccoli interessi corporativi di questo o quel gruppo sociale, ma è la democrazia stessa, vale a dire, in definitiva, il risultato più maturo dell’intera cultura occidentale.

Dalla geopolitica all’utopia

Di recente, un esperto di problemi geopolitici, che frequenta molti programmi televisivi, quando gli è stato chiesto se non fosse il caso di tentare di rilanciare il federalismo europeo, dopo aver sorriso, ha risposto: «Nessuno lo vuole». È verissimo. Una federazione europea, non la vuole Trump e non la vuole Putin, non la vuole Meloni e non la vuole Macron. Ci sono, in Europa, dei politici che vogliono che questa federazione cominci a realizzarsi? Penso di no. I politici europei attuali si sono tutti formati nell’ambito del neoliberismo informatico, e non ricordano più nulla dei sogni dell’europeismo.

Eppure proprio per questo mi è parso che la manifestazione di Roma, dalla quale sono partito in questo scritto, fosse un piccolo indizio del fatto che qualcuno, oggi, vuole davvero che una federazione europea incominci ad esistere. Credo perciò che se, da quella manifestazione, ne nascessero altre dieci, e poi altre cento, e poi altre mille, non solo in Italia, ma anche in Francia, in Germania, in Polonia ecc., forse i politici europei inizierebbero a prendere in considerazione seriamente questo problema, che tutti – anche se non ne vogliono trarre le conseguenze – sanno quanto sia urgente affrontare e risolvere. Tutti sanno che un’Europa indifesa non può essere che una comparsa, nella politica globale. E che il nostro continente, se non riesce a darsi un assetto politico credibile, è destinato a diventare una colonia dei miliardari russi e americani, buona solo per passarci le vacanze.

La pace perpetua di Kant e la federazione universale

L’Europa fa parte senza dubbio di quello che si chiama l’Occidente. Però sappiamo tutti che da molto tempo l’Occidente sta dovunque: anche l’America fa parte dell’Occidente, come ne fanno parte l’Australia e la Nuova Zelanda. E anche la Russia, in qualche modo, fa parte della civiltà occidentale. Come potremmo escludere dalla letteratura occidentale autori come Puskin, Tolstoij e Dostoevskij?

Inoltre, senza la cultura occidentale, non ci sarebbe mai stata nessuna scienza. Ed oggi anche i cinesi, i giapponesi e gl’indiani non sono meno bravi di noi occidentali nel produrre strumenti informatici e nel manovrare l’informazione e la scienza. Dobbiamo dire allora che l’intero pianeta, oggi, fa parte dell’Occidente?

Sì, ma anche no. Ex oriente lux, si diceva una volta. E credo che questo continui ad essere vero.

La grande cultura indiana, quella cinese e quella giapponese continuano ad essere “orientali”, per noi. Ma noi occidentali non possiamo più trascurare questo Oriente. In fondo, anche il cristianesimo, nell’antica Roma, era una religione orientale, che pure si estese all’intero Occidente, che, senza quel contributo, non sarebbe mai diventato quel che è adesso.

L’Europa, da sola, anche se diventasse una federazione, non basterebbe ad assicurare che il

nostro pianeta non venga più funestato da guerre assurde, che causano milioni di morti. Per

impedire la guerra, come capì Kant nel suo scritto La pace perpetua, bisognerebbe che tutti gli Stati del pianeta si federassero insieme, per rendere inutili gli eserciti e gli armamenti.

In fondo sarebbe questo l’unico disarmo universale sicuramente realizzabile.

Certo, quello di Kant era un sogno utopistico. Ma qualcosa, del suo sogno utopistico, sì è pure realizzato, dopo la Seconda guerra mondiale, quando tutti gli Stati del pianeta (che oggi sono circa duecento) hanno formato l’ONU. Qualcuno ha anche fantasticato che basterebbe dare maggiori poteri all’ONU per incominciare a realizzare una federazione di tutti gli Stati della Terra.

Questa prospettiva universale appare oggi sicuramente remotissima. Ma, se l’Europa diventasse realmente una federazione, non si vede perché la realizzazione del sogno europeista di Ventotene non dovrebbe contribuire a realizzare anche la fantasia di Kant.