La violenza di genere, tra cultura e individualità di Finizia Scivittaro

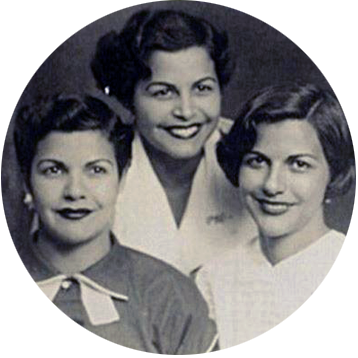

Il 25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. È una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1999 in ricordo del brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal, avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana durante la dittatura di Trujiilo. Le tre sorelle, considerate rivoluzionarie, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del servizio di informazione militare e lì stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. Con l’istituzione del 25 novembre, l’Assemblea generale dell’ONU ha invitato governi, organizzazioni internazionali, ONG e media a organizzare, in quel giorno, attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e sul femminicidio, ritenute tra le più devastanti violazioni dei diritti umani e fortemente diffuse ancora oggi.

L’OMS indica che una donna su tre, nel mondo, subisce violenza di qualche tipo. In Italia, in media, viene uccisa una donna ogni sessanta ore e dal 2000 ad oggi, nel nostro “bel paese”, sono state più di tremila le donne uccise. Nella maggior parte dei casi i delitti e le violenze sono avvenute per mano di mariti, di compagni, di fidanzati. Nel 2020, nel periodo del lockdown, gli omicidi di donne, nell’ambito familiare e domestico, sono triplicati. Ogni due giorni una donna è stata uccisa (quarantaquattro, per l’esattezza) in famiglia. Questi dati ci danno la misura del dramma e della complessità del fenomeno e, se vogliamo intervenire nel contrasto alla violenza di genere, sia sul versante del sociale, sia sul versante della clinica, non possiamo non tenere conto di alcuni aspetti essenziali di questo problema.

In primo luogo la violenza di genere rappresenta una vera e propria epidemia sociale, trasversale a tutte le culture e a tutte le società. L’orrore di queste forme di violenza è accresciuto dal fatto che esse violano dei princìpi che dovrebbero essere inviolabili. Il verbo “violare” è usato opportunamente, quando ci si riferisce alla violenza di genere, perché in queste situazioni vengono infranti dei limiti che devono essere custoditi continuamente proprio perché sono sacri. Mi riferisco prima di tutto al limite che c’impone il rispetto dell’altro. La violenza, in tutte le sue forme, intende annullare l’altro o annichilire la sua capacità di autodeterminarsi liberamente. Un altro aspetto di cui è necessario tenere conto è rappresentato dal fatto che la violenza si costituisce e si manifesta sempre a partire dall’intersezione di due aspetti essenziali della nostra esistenza: l’ambito culturale da una parte e l’ambito soggettivo e individuale dall’altra.

Queste prime riflessioni ci portano a ritenere che, ogni volta che ci si voglia prendere cura di una singola vittima o di un singolo autore di violenza, è necessario attivare un’intera comunità di operatori e di professionisti, che devono essere in grado di tessere, collaborando fra loro, quella trama e quell’ordito che sono necessari per consentire al soggetto, incastrato nelle maglie della violenza, di trovare lo spiraglio d’una via d’uscita. Un antico proverbio africano recitava che per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio; allo stesso modo, per prendersi cura di un soggetto coinvolto nella spirale della violenza, ci vuole un’intera comunità.

La violenza di genere, altrimenti detta anche violenza domestica, è caratterizzata da rapporti di potere e di controllo da parte dell’uomo sulla donna, esercitati tramite violenze psicologiche ed economiche, fino ad arrivare a quelle fisiche e sessuali. Nelle relazioni affettive o di intimità la violenza maschile sulle donne ha sempre dei riferimenti con la cultura patriarcale. In un corso che ho seguito, per approfondire la formazione sulla cura degli uomini violenti, mi ha colpita una riflessione del referente del centro C.A.M. (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti) sul contesto sociale occidentale nel quale viviamo. Egli diceva che la nostra cultura di per sé esercita una forma silente e continua di violenza sulle donne; basti pensare che gli uomini si muovono in uno spazio pubblico con maggiore libertà rispetto alle donne, a prescindere dal comportamento. Per esempio un uomo, che cammina di notte per strada, se gli si avvicina uno sconosciuto, può valutare con serenità le circostanze con cui questo avviene; invece, se questo accadesse ad una donna, ella vivrebbe l’evento con molta ansia e con patema d’animo, a causa dell’ora e dell’oscurità, e tenderebbe a fuggire o ad accelerare il passo ancor prima di valutare il motivo dell’avvicinamento dello sconosciuto.

Sul versante legislativo sono stati fatti grandi passi avanti, dal lontano ius corrigendi del 1963, che dava il diritto al marito di picchiare la moglie che, per qualche motivo, secondo la morale comune, sbagliava. Oggi, invece, la violenza sessuale è riconosciuta come reato contro la persona e non più come reato contro la moralità pubblica e il buon costume (dal 1996) e negli ultimi vent’anni nuove norme permettono di tutelare maggiormente le vittime e di punire con più severità gli abusanti. Tutto questo, però, non è ancora sufficiente per tutelare le vittime e ripararle da stereotipi e pregiudizi, che condizionano e inficiano la possibilità di essere ascoltate e credute, di ottenere misure di protezione efficaci e di non rischiare di perdere i figli nelle cause di separazione. Non basta cambiare le leggi per cambiare immediatamente una mentalità e una cultura.

Sono fermamente convinta che la strada maestra per incominciare ad uscire dalla spirale della violenza, per le vittime, sia rappresentata dalla capacità di esporre denuncia. Se penso alle donne vittime di violenza che ho incontrato in questi anni, vedo chiaramente che, nonostante la singolarità di ciascuna storia, emergono aspetti comuni, come la paura, i sensi di colpa e uno stato generale d’impotenza e d’incertezza. La violenza, oltre a ferire nel corpo, ferisce soprattutto nella dignità. Perciò per nessuna donna è facile chiedere aiuto e arrivare a denunciare il proprio aguzzino, quando questi è un familiare stretto, per lo più il partner.

Proprio per questo una donna, per poter iniziare a recuperare la forza e l’energia interiore che le sono necessarie per cambiare il proprio stato, deve prima di tutto riuscire a trovare il coraggio di denunciare il proprio partner. Per fare questo, esse devono soprattutto uscire dall’equivoco che le induce a scambiare la violenza per amore (“se mi colpisce vuol dire che mi ama”). Questo genere di equivoci, del resto, si ritrova anche negli abusanti, nei quali, molto spesso, è il sistema di valori ad essere ambiguo, ancor prima che la loro psiche li induca a compiere degli atti di violenza.

Riscontriamo spesso due parti contrastanti nell’uomo violento, che in casa controlla, è geloso e reagisce violentemente, mentre, nella vita sociale, con i colleghi o con gli amici e i parenti, si comporta in modo affabile, cordiale e disponibile. Questo tipo di uomini difficilmente si mette in discussione; la colpa di qualsiasi problema è sempre della donna che l’uomo violento dice di amare. L’incapacità, da parte di questi uomini, di assumersi la responsabilità dei comportamenti violenti dipende spesso dal fatto che essi negano quello che fanno, fino a ritenersi, in casi estremi, loro stessi delle vittime. Cos’è che veramente questi uomini negano? Negano, per esempio, la loro componente femminile, fino al punto di credere di essere solo e sempre dei veri “maschi”, a cui, nella tradizione della nostra cultura, è stato permesso di ritenere che la violenza nei confronti della donna fosse talvolta non solo lecita, ma addirittura, in alcuni casi, necessaria, soprattutto se aveva uno scopo correttivo (vedi lo ius corrigendi di cui sopra).

La radice della violenza nell’uomo, come nella donna, trova spesso fondamento in una sorta di rigidità dell’assunzione della propria posizione d’identità di genere. È bene non dimenticare, infatti, che l’atto violento è – il più delle volte – l’esito di una scelta (quella di non voler scegliere, per intenderci) e non di una fantomatica perdita di controllo.

Alla luce di queste riflessioni ritengo che, per incidere nel tessuto sociale, culturale e clinico sulla violenza di genere è necessario l’apporto sia delle donne, sia degli uomini. La violenza sulle donne non può essere pensata, affrontata e combattuta solo dalle donne, ma urge anche il contributo maschile, sul versante non solo del pensiero ma anche della sensibilità, dell’azione e della forza. Ci vuole una buona dose di forza per contrastare la violenza, sia di pensiero, sia di parola, sia di capacità di agire eticamente. Stiamo gradualmente assistendo ad un salto simbolico, che vede la violenza sulle donne prima di tutto come problema maschile. Sta maturando una sensibilità sociale verso i maltrattanti. Il passo futuro sarà quello di trasformare il maschile da problema in risorsa, nelle azioni di contrasto alla violenza, e di aprire nuove forme di pensiero e di cultura rispetto alle relazioni fra il maschile e il femminile.

Nell’immagine: le sorelle Mirabal